近日,在四川师范大学西部计划志愿者出征仪式上,2024年西部计划志愿者、教育科学学院2024届毕业生游俊,专程从新疆回到母校,与学弟学妹们分享一年来在新疆支教的经历和感悟。这段跨越四千公里的支教路,虽然没有惊天动地的壮举,却在平凡的日常中,书写着教育者的坚守与初心。

2024年毕业季,当游俊放弃城市里的工作,选择去四千公里外的新疆成为一名光荣的西部计划志愿者时,身边不乏惊讶的目光。然而,这个选择的种子,早已在他心中生根发芽。“对我影响最大的是我的初中班主任,也是我当时的数学老师,正是因为他的经历才让我有了去支教的想法。”游俊说起那位启蒙恩师时眼睛发亮。

他回忆道,初中班主任不仅将班上同学都视为自己的侄子侄女平等对待,还用自己的人生故事滋养着他们的心灵:小学时为保护女生喝斥高年级学生,即便被打也不后悔;看到非本校孩子践踏草坪,因自己未及时制止而羞愧反思……这些故事让游俊懂得何为正直与道德担当。后来,班主任去山村小学支教,在QQ空间分享的经历,让游俊意识到偏远地区孩子对老师关怀的渴望,也让支教的想法在心中生根发芽。

总书记给新疆谢依特小学志愿者的回信,更是坚定了游俊前行的脚步。得知服务地同属阿图什市,他备受鼓舞,感到自己的工作被看见、被肯定。“总书记肯定我们在促进民族团结、兴边富民中的作用,让我更加明确了肩上的责任。”此后,他在教学中更加注重培养学生的民族认同感,借抗日战争胜利80周年等契机,向学生讲述中华民族历史,传递爱国情怀。

初到新疆,游俊感受到了教学面临的诸多挑战。学生基础薄弱,课堂纪律涣散,部分家长无暇监督孩子学习。“担任三年级数学教学时,我发现部分学生连九九乘法表都未掌握,课堂上打架、不交作业是常事。”面对这些情况,他在搭班班主任帮助下,逐渐摸索出教学方法。

他意识到,学生需要被关注、被理解。当两个打架女生说出父母在外打工、奶奶无法到校,当没收足球的学生告知和读初中的姐姐相依为命时,他开始改变教育方式。建立清晰的课堂规则并严格执行,引入积分制及时奖励积极行为,对点滴进步给予真诚表扬。慢慢地,学生认可并遵守规则,课堂纪律有了明显改善。

教学过程中,他巧妙创新。一次批评学生“像牛魔王一样横冲直撞”时,意外发现孩子们对《西游记》人物兴趣浓厚。于是,他给每个学生匹配一个角色标签,既形象地指出不足,又寄予正向期待,效果出乎意料。为凝聚班级,他设立共同目标,表扬为集体出力的学生,鼓励班干部参与管理,推动学生从他律走向自律。

支教生活,也是文化交融的旅程。中秋月圆、古尔邦节庆,游俊常被热情的当地老师邀请到家中做客。浓郁的过油肉拌面、喷香的手抓饭、丰盛的大盘鸡……“桌上总是堆满水果、坚果,主人不停地劝你多吃点,那份淳朴的好客之情,让人心头暖洋洋的。”他感慨道。

在与学生和家长的交流中,文化差异并未产生误会,反而成为相互了解的契机。当学生得知他来自四川时,都会好奇地询问四川是否到处是熊猫、是否都很能吃辣,他都毫无保留地分享,希望通过自己的分享让学生对新疆以外的祖国其他地方有更多的认识和了解。这种双向交流,增进了彼此的理解与信任,也让学生对中华民族有了更深刻的认同感。

为了拉近距离,游俊坚持记住并准确叫出每个学生的名字——这个看似微小的举动,却让学生们倍感尊重。渐渐地,学生们也开始亲近他、听他的话,跟他一起玩耍,主动跟他分享。下大雪的时候,他们一起在雪地里撒野、拍照;周末一起在学校踢球。学生在教师节送上的苹果、儿童节分享的零食,那些纯真的心意,是游俊珍藏心底的温暖回馈。

回望这一年,游俊用一句话总结他的蜕变:“皮肤变黑了,但内心更明亮;嗓子常哑了,但笑容更灿烂;行囊变轻了,但灵魂更丰盈。” 服务期将尽,他对教育的思考也愈发深邃。他清醒地认识到,仅凭一己之力,难以彻底改变每个孩子既定的成长轨迹,尤其是面对结构性教育资源不均等复杂现实时,常感个体力量的渺小。然而,这段经历却无比坚定了他投身教育的初心。“善歌者,使人继其声;善教者,使人继其志。”这句古训是游俊的座右铭。但他更深切的愿望是:“我们的教育,最终应‘让每个孩子成为独特的自己’,拥有健康、快乐、幸福的人生根基。”

他寄语学弟学妹:成为教育公平的践行者、文化交流的传播者、志愿精神的传承者。而贯穿其中的核心,是“坚持”。“支教路上必然会遭遇困难,可能是水土不服、沟通障碍,或是教学挫败感,”他坦诚地说,“但唯有坚持下去,才能穿越荆棘,看到那片不一样的壮丽风景。”

这段四千公里的旅程,远不止是知识的单向传递。它是一次青春的远征,一场心灵的碰撞与共同成长。它记录了一位青年教师在边疆大地的教育实践与反思,也让远方的孩子们真切触摸到了教育的温度与力量——那是一种能点亮眼睛、唤醒内心的光。

未经允许不得转载,转载联系作者并注明出处:机遇教育网 » 人物丨游俊:远赴新疆支教,在平凡的日子里书写青春故事!

机遇教育网

机遇教育网 能飞响应7大专业新政!共建佛山首个无人机应用技术产业学院

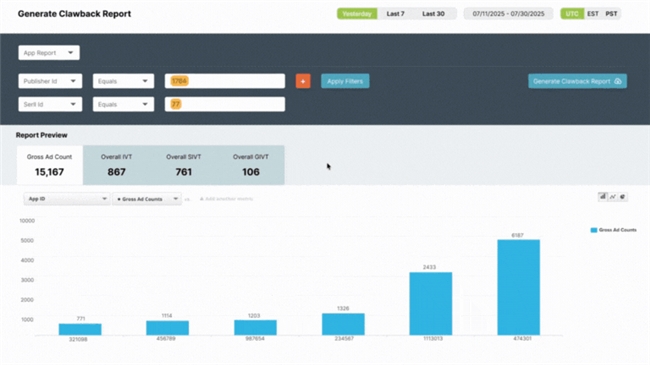

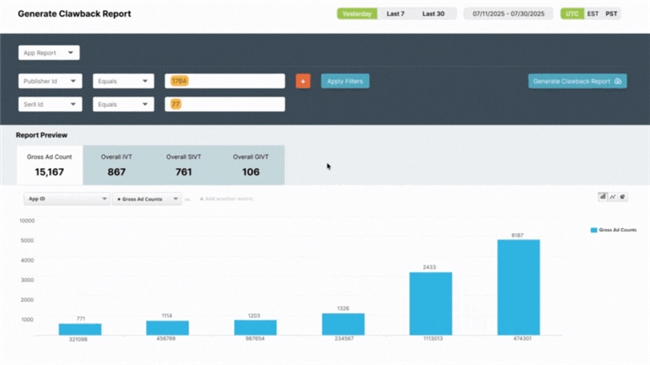

能飞响应7大专业新政!共建佛山首个无人机应用技术产业学院 Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统 助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程

Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统 助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程 Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统,助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程

Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统,助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程

探秘湖南的自然珍宝(5)—里耶-乌龙山

探秘湖南的自然珍宝(5)—里耶-乌龙山