“检查做不了,改期吧?”

“不用改期,咱来想办法。”

在落马洲中央援港应急医院的内视镜室,一场本应延期的肠镜检查,因为一位来自内地的医生“坚持上场”,成功完成,甚至还意外切除了一个可能癌变的大息肉。

这不是影视桥段,而是现在香港医疗体系里真实发生的事。近年,越来越多内地医生通过交流计划来港,不是参观交流那么简单,而是直接下场,真正参与日常诊治工作,与香港医护并肩作战。

他们带来了经验,也带来了视角。

在内地习惯了高强度门诊、高效率操作后,他们对香港“慢下来”的医疗流程既新鲜又认同。

比如病人资料全港联网、医院之间系统互通,这在他们看来是提高效率、减少重复的重要手段。而香港医生,也在这种互动中看到不同的技术细节和服务模式。

据医管局最新数据,截至2025年4月底,共有301名非本地培训医生在港工作或交流,其中67人是以短期交流形式加入,大多数来自大湾区和上海。

这些医生不只是来“观摩”,而是直接参与临床诊疗流程,分担日常检查、门诊压力,与本地医生共同完成病例处理。

这不是“输入劳动力”,而是专业上的真正协作。

内地医生熟练上手内视镜、腹腔镜手术,能独立处理复杂息肉切除、高龄病人胃肠检查等高难度任务,可有效缓解了部分公立医院排队时间长、人手吃紧的问题。

而这类“外部协作”的背后,其实是一种长远布局。香港医疗系统明白,单靠自己培养,远水救不了近火,必须以开放的心态,把“外来经验”和“本地体系”融合,才能真正补上服务压力下的缺口。

当然,引进不是短期的“临时补位”,香港也在制度层面打开了更大的门。

政府近年通过《医生注册条例》设立特别注册机制,并持续扩大认可医学资格的院校名单。2024年更新名单时,新增了四所内地知名医学院:首都医科大学、复旦大学、华中科技大学和中山大学。

也就是说,这些学校的医学毕业生,只要符合一定条件,就可以申请在香港公营医疗系统中执业。

这个机制,不是简单降低门槛,而是建立起一条“可转正”的通道。通过服务年限、考核评估,表现优秀者最终可以获得正式注册,长期留港执业。

这对于内地医学毕业生来说,是一条现实且具吸引力的职业路径;而对于香港来说,则是稳定补充医学人才的制度化安排。

但医疗这个行业,不能全靠“挖人”,更要自己“造血”。

这一点,中大和港大医学院走在了前面。

以中大为例,2025年推出的“第二学位医学课程”,专门为已拥有本科学历、但希望转读医学的学生开设。仅25个名额,却吸引了数百人竞争,申请者中不乏牛津、剑桥、帝国理工等名校毕业生。

他们原本学的是生物、化学、工程,如今“转行”走进医学,是一种深思熟虑的选择。比起一开始就读医科的学生,他们有更强的学术背景和职业目标感,这类“转型型医学生”,反而可能更快进入状态。

中大医学院长赵伟仁就公开表示,第二学位课程的目标是“培养接班人”。

他希望在培养医生的同时,也是在为香港未来的医疗教育输送一批种子力量——他们未来不只是医生,可能也是研究员、讲师、医疗管理者。

在更大的格局里,香港还在积极筹备第三间医学院。目前已有三所大学——理工大学、浸会大学和科技大学——向政府提交建议书,正在进行资源评估、定位论证与可行性分析。

这不仅仅是扩建教学楼那么简单,而是一次全面评估:谁有能力招到合适的学生?谁有足够师资?谁有配套的附属医院?谁的课程设计能与未来医疗发展更好接轨?

一旦最终确定落地,意味着香港在医学人才培养上将从“双引擎”正式进阶为“三轮驱动”。

三条路并进,从“外部协作”、到“外部招人”、再到“内部培养”,香港在构建一套更具韧性的医疗人才网络。这不是“短期补洞”的临时方案,而是一场面向未来的人才布局。

未经允许不得转载,转载联系作者并注明出处:机遇教育网 » 医生荒太严重?港府出动三招:“内地来援+学霸转行+成立新医学院”!

机遇教育网

机遇教育网 能飞响应7大专业新政!共建佛山首个无人机应用技术产业学院

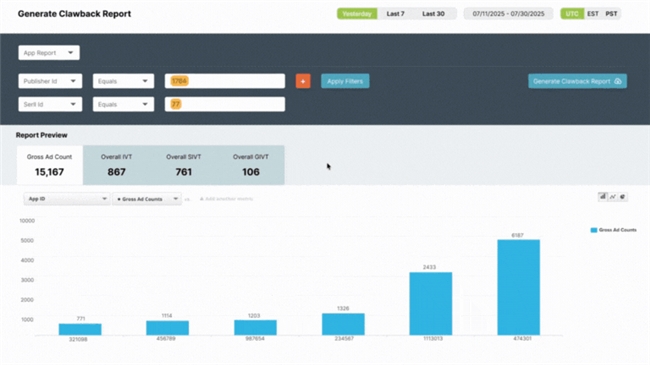

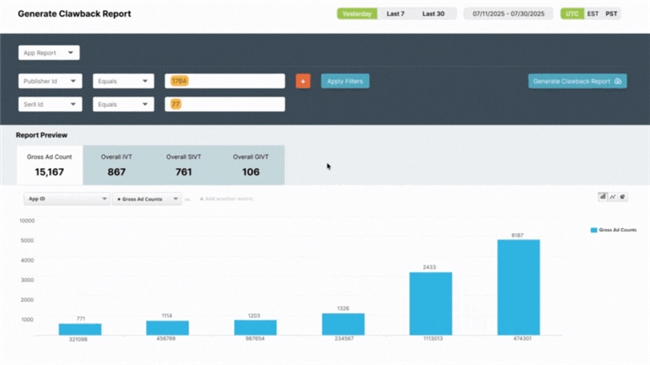

能飞响应7大专业新政!共建佛山首个无人机应用技术产业学院 Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统 助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程

Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统 助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程 Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统,助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程

Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统,助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程

探秘湖南的自然珍宝(5)—里耶-乌龙山

探秘湖南的自然珍宝(5)—里耶-乌龙山