在武汉乃至湖北的教育版图上,华师一始终是一个独特的存在。近二十年来,为清北输送了一千多名学生。

这所被誉为“985预备队”的名校,培养了一代代精英学子。

小颀注意到,近日,某书上有这样一条留言帖火了:曾经的华师一学霸们,如今都从事什么工作?

截至目前,这条帖子已经有650条留言,网友们不约而同地在留言区阐述着自己或是身边人的故事。

这些留言背后,不仅有个体的命运轨迹,更折射出中国教育与社会变迁的深层脉络。

对于正在为孩子教育焦虑不堪的武汉家长而言,这些真实的人生经历或许能带来比升学率更珍贵的启示。

卓越的起点,迥异的终点

“华一的,高考湖北省理科400名,华五本硕,毕业时定向选调回武汉进了体制内。”

“华五本,海外硕,兜兜转转几个国家,现在回老家收租子(已躺平)。”

“我儿子09年高考全省400,北航理科实验班,芝加哥硕士,现芝加哥基金公司工作。”

“我哥们07级的,高二那年生物联赛全国第4进了国集顺利保送清华读了金融,18还是19年的时候进了中金公司。”

“体制内上过班,开过清吧,开过咖啡,现在苹果店员。”

“我知道的,找了个好老公,在家全职带娃。”

“来美物理博士,毕业找不到工作,现在开uber。”

“报到!如果我说我是视频博主,会不会拖后腿呀?”

从这些留言中可以看到,他们中的许多人在高考这场千军万马过独木桥的战役中已经脱颖而出,进入中国顶尖高校。

然而令人深思的是,相似的起点却导向了截然不同的人生路径。

留言中,不少毕业生选择了海外发展,比如美国、加拿大、德国、澳大利亚和新加坡等等,他们大多在科技、金融、学术等领域工作。

这些海外学子往往拥有耀眼的学历,却也在留言中自嘲为“海外牛马”,暗示着异国打拼的不易。

也有很多毕业生选择了留在国内,分布在体制内、金融、科技、教育等领域。

这些国内发展的学子,有的享受着体制内的稳定,有的则在市场中摸爬滚打。

精英教育的迷思

学霸不等于人生赢家

“来美物理博士,毕业找不到工作,现在开uber。”

“认识的一个邻居哥哥目前工作情况很不好,从华为+国家电网疫情后离职一直找不到工作,目前开滴滴中。”

“20年前实验班竞赛生。毕业后去了一家大厂卷到高管然后辞职创业。现在是个小老板。”

“同学高中是华一滴,做到证监会发文的高管,然后公司没了,提前回家养老了,享受人生了。”

这些截然不同的发展路径,打破了“名校-好工作-成功人生”的线性逻辑。

那个在美国开Uber的物理博士,他的经历令人唏嘘,却也揭示了学术路径与现实就业市场之间的脱节。

而那个曾是竞赛生,卷到大厂高管后辞职创业,最终成为“小老板”的学子,则展现了中国互联网浪潮下个人的浮沉。

还有那位“做到证监会发文的高管,然后公司没了”的学子,他的经历仿佛提醒我们,所有的辉煌都可能转瞬即逝。

华师一无疑提供了优质的教育资源,但这份教育资源并不能保证每个人的人生一帆风顺。

在漫长的职业生涯中,个人的适应能力、心理素质和机遇把握能力,或许比学生时代的成绩单更为重要。

体制内与体制外

围城内外的人生选择

“14年毕业,工作8年,厅里三级警长,寝室唯一一个500多分的,感觉一步步走来,还是选对自己的路,慢慢地走比较好,天赋一般的人,还是要脚踏实地,同学们飞得很远,飞得很高,但是在爸妈身边,能照顾自己身边的一亩三分地,也是简单的幸福。”

“16年毕业的学渣,现在在小小外企躺平了。”

“好多出国的,我就普通国企干着夕阳产业。”

“同事的儿子,现在小学当老师,有编。”

“我认识的华师一的学霸,在华中科技大学当老师。传说很受器重。”

“省直核心厅局,教师节还能经常回学校看老师。”

体制内外选择成为华师一学子人生路径的重要分水岭。

留言中,有相当一部分人选择了公务员、国企、事业单位等体制内岗位。

那个作为“寝室唯一一个500多分”的警长,对自己的生活状态感到满意,这种知足与平静,或许比那些“飞得很高很远”的同学更难得。

与此同时,选择外企、私企的学子则表现出不同的生活状态。

“小小外企躺平了”这样的表述,展现了一部分人对“躺平文化”的拥抱,也是对过去激烈竞争的一种反叛。

更有趣的是那些在体制内外穿梭的人。

“华师一05年毕业,考的不好去了211,13年近了体制内金饭碗,后来受不了管束,推倒重来,大龄出国,更换赛道,从零开始,现在在加拿大金融搬砖。”

“95年华师一毕业,本科读了武大,兜兜转转几十年,国企私企外企都待过,现在自己经营一个几个人的小公司,如履薄冰。”

“体制内上过班,开过清吧,开过咖啡,现在苹果店员。”

这种职业轨迹的转换,体现了一代人对自我价值的重新探索。

这些选择提醒我们,孩子的幸福感和成就感可能来自多种生活方式,并非只有传统意义上的“成功”这一条路径。

时代浪潮下的个人命运

“16年毕业,赶上了好时候。现在不说财富自由。吃穿用度不愁了。感谢这个时代。”

“在券商打工,大环境一差什么学霸都没用。”

这些留言中,我们清晰地看到时代背景对个人命运的深刻影响。

那个感慨“赶上了好时候”的2016届毕业生,很可能抓住了互联网、金融等行业的发展红利,实现了早期财富积累。

而那个感叹“大环境一差什么学霸都没用”的券商员工,则道出了个体在宏观经济面前的无力感。

从留言年份来看,不同年代的华师一学子面临着截然不同的历史机遇。

- 上世纪90年代毕业的学生,恰逢中国经济起飞和高等教育扩张,不少人成为各行各业的精英;

- 2000年代初的毕业生,赶上了中国加入WTO后的发展快车,出国留学、进入外企成为风尚;

- 2008年后毕业的学生,则面临着房价高企、竞争加剧的社会环境。

那个“95年华师一毕业,本科读了武大,兜兜转转几十年,国企私企外企都待过,现在自己经营一个几个人的小公司,如履薄冰”的学子,他的职业生涯几乎与中国经济转型同步,也体现了中年创业的艰辛。

于家长而言,孩子的教育规划必须考虑时代背景,培养他们适应不确定未来的能力,比单纯追求名校光环更为重要。

华师一光环与真实人生

“报到!如果我说我是视频博主,会不会拖后腿呀?”

“碌碌无为一事无成的北大妈妈。”

“01年华师毕业,欧洲做导游20年。”

“华一学渣,现在在广东当律师。”

“高考失误了没上985,现在在湾区flag做码农。”

“我知道的,找了个好老公,在家全职带娃。”

“回华师一当老师。”

这些留言中,我们看到了华师一学子对母校光环的复杂情感。

那个担心“拖后腿”的视频博主,就折射出华师一这个标签给一些学子所带来的无形压力。

有学子坦言:“青春期被华一的学霸们虐到自我全盘否定,整个高中都是敏感别扭灰色的,毕业后渐渐发现自己也还不错。”

也看到了华师一学子人生选择的多样性。视频博主、导游、律师、老师、全职主妇,这些不同的职业路径反映了个人志趣的差异。

那个在欧洲做导游20年的毕业生,他的职业生涯或许不符合传统意义上的“成功”,但能坚持二十年,必定有其中的乐趣和价值。

华师一之后

人生是长跑

650条留言,650种人生。

名校背景可以提供更高的起点和更多的选择机会,却不能保证人生的幸福与成功。

在漫长的生命历程中,个人选择、时代机遇、心理素质、适应能力等因素,共同决定着一个人的命运轨迹。

对于武汉家长而言,这些真实人生最大的启示或许在于:

不必将华师一或其它名校神化,也不必为孩子能否进入这些名校而过度焦虑。

真正重要的,是帮助孩子认识自己,培养他们应对变化的能力和积极的生活态度。

在这个充满不确定性的时代,我们或许应该向那位在父母身边“照顾自己一亩三分地”的警长学习,承认并接纳平凡生活的价值。

也应该向那些不断尝试、不断探索的学子致敬,他们告诉我们人生有无限可能。

名校是起点,不是终点。光环会褪色,但认真生活的态度永远不会过时。

未经允许不得转载,转载联系作者并注明出处:机遇教育网 » 曾经的华师一学霸们,如今都从事什么工作?

机遇教育网

机遇教育网 能飞响应7大专业新政!共建佛山首个无人机应用技术产业学院

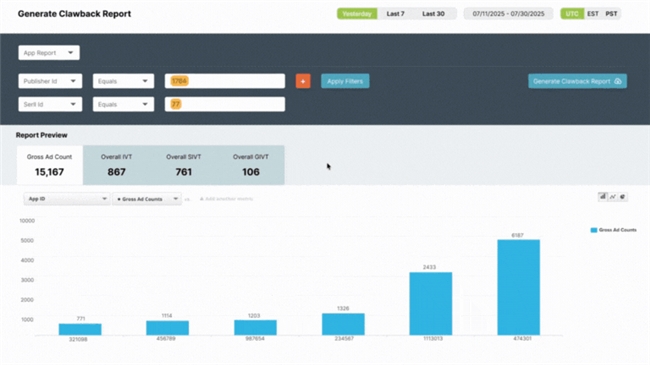

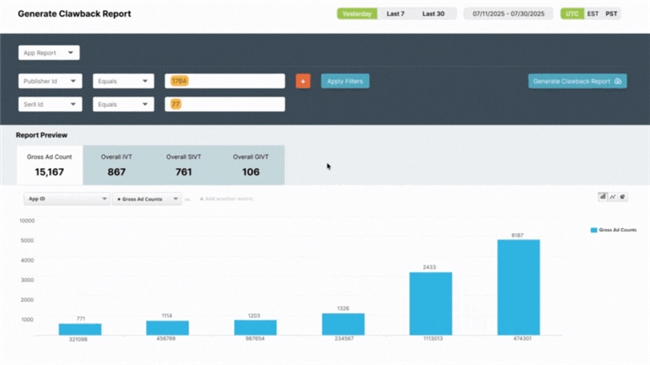

能飞响应7大专业新政!共建佛山首个无人机应用技术产业学院 Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统 助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程

Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统 助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程 Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统,助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程

Pixalate 推出 “Clawback Report”:广告行业首个争议解决系统,助力广告买卖双方简化广告作弊申诉与退款流程

探秘湖南的自然珍宝(5)—里耶-乌龙山

探秘湖南的自然珍宝(5)—里耶-乌龙山